メダカが共食いをする理由とめだかの共食いを防ぐ方法を紹介!

今回は「メダカが共食いをする理由と共食いを防ぐ方法を紹介!」というテーマで話していきたいと思います。

この間まで卵を産んでいたはずなのに、なぜか卵が見当たらない…

稚魚がなぜかいなくなっている…

メダカを飼育していて、こんな風に感じる瞬間はないでしょうか?

もし心当たりがあるのであれば、それはメダカの共食いが原因かもしれません…

意外かもしれませんが、実はメダカは共食いをする生き物です。

飼育者側が適切に管理・飼育をしていかないと、メダカが増えていくどころか、どんどん減ってしまう…という状況になりかねません。

そこで今回は、メダカが共食いをする理由と防ぐ方法について解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

また、この記事を作っている僕自身はオンラインショップで、メダカの生体と自分で開発したメダカ飼育の役に立つグッズを販売しています。

僕が実際に選別・飼育したメダカを販売しているので、興味がある方はぜひ、下記のリンクからショップを覗いてみてください。

それではみていきましょう!

メダカが共食いをする理由

では早速ですが、メダカが共食いをする理由からお伝えしていきたいと思います。

なんとなく考えられそうな理由としては、餌不足などが思いつきそうですが、実際のところ餌をちゃんと与えていたとしても共食いは起こる可能性があります。

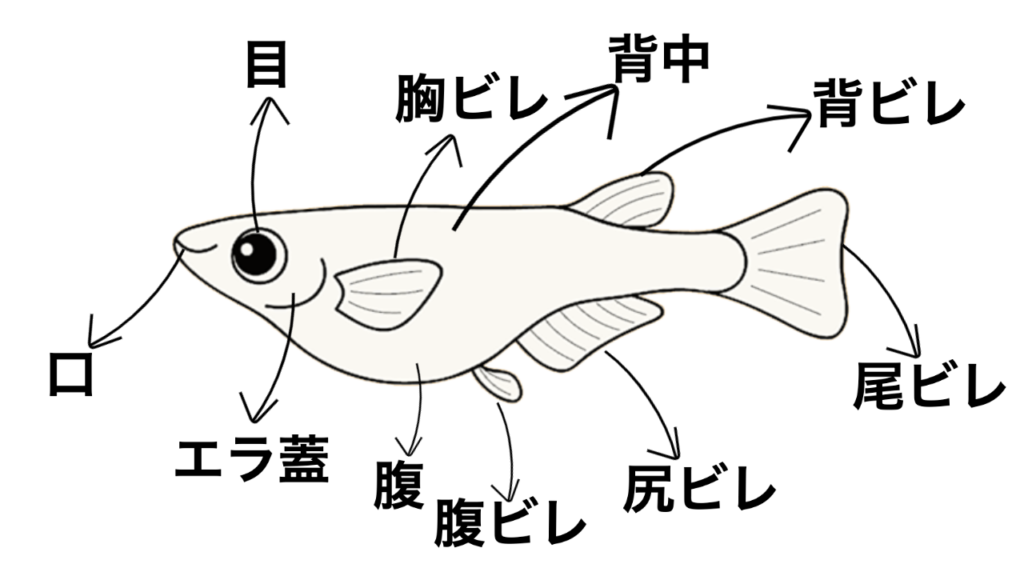

というのも、メダカは雑食性で、動く小さなものに反応して「これはエサかも?」と反射的に食いてしまう本能的な習性があるからです。

誤解しないでいただきたいのは、メダカが共食いをするといっても、普通に泳いでいるある程度の大きさがあるメダカ同士で共食いをすることはありません。

メダカが共食いをするパターンは主にこちらの3つのパターンです▼

- 親メダカが卵を食べる

- 親メダカが稚魚を食べる

- 大きい稚魚が小さい稚魚を食べる

大体この3つのパターンに当てはまります。

例外的に、成魚同士でもヒレが齧られているということはありますが、これに関しては空腹だからというよりは、明確な根拠はありませんが、喧嘩やいじめが理由なんじゃないかなと思います。

いずれにせよ、親メダカや大きい稚魚の口の大きさよりも、卵や他の稚魚のサイズが小さい場合に、メダカの共食いという現象が起こります。

好き好んで共食いをしているというよりは、先ほどもチラッとお伝えしたように、メダカの本能のようなものだと思うので、餌をしっかり与えていたとしても、適切な対処をしない限りメダカの共食いを防ぐことは困難です。

逆に言えば、飼育者側が対処をしてあげれば、メダカの共食いを防ぐことは十分可能なので、次からは、メダカの共食いを防ぐ方法についてお伝えしていきます。

メダカの共食いを防ぐ方法

それでは続いて、メダカの共食いを防ぐための具体的な方法について紹介していきますが…

兎にも角にも、メダカの共食いを防ぐためには、親メダカ・稚魚・卵と容器を分けて(隔離して)飼育するという意識がとっっても重要で、これが全てと言ってしまっても過言ではありません。

とはいえ、スペース的にも、そんなに容器を用意できない…という方もいるかと思いますので、

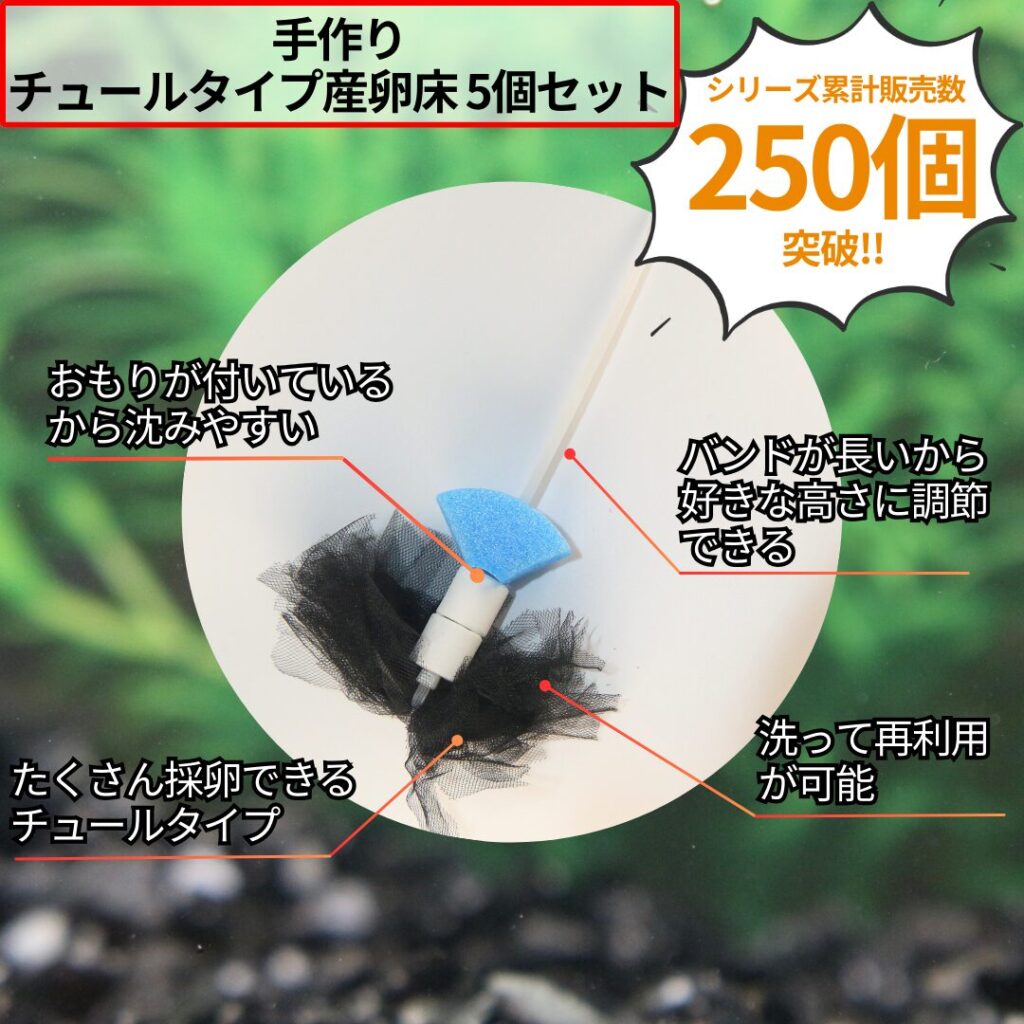

そういった場合は、卵が食べられてしまう確率を減らすために、チュールタイプの産卵床を使ってみるようにしたり、

飼育容器内に水草や、稚魚が逃げられるようなオブジェなどを入れてあげるようにすると、多少は生存確率が上がりますので、ぜひ検討してみて下さい。

あとは、ちょっとお値段が張ってしまいますが、同じ容器内で同じ飼育水を共有しながら隔離できる「ワケぷか」という商品もあるので、こちらの商品を導入してみるのもありだと思います。

ちなみに、もしワケぷかを使うのであれば、親メダカやサイズが大きい方の稚魚をワケぷか側に隔離するのがオススメです。

理由としては、メダカは泳げる範囲が広い方が、基本的にはより早く成長するからです。

ある程度の期間、隔離して飼育をしてみて、同じくらいのサイズになったら、隔離をせずに同じ容器内で泳がせてあげても大丈夫です。

よくある質問で…

親メダカと子メダカを同じ容器で泳がせても大丈夫でしょうか?

というご質問をいただくことがあります。

繁殖や累代を考えないのであれば、よほどのサイズ差がない限り、同じ容器内で飼育をしても特に問題ないので大丈夫です。

サイズ差がある場合は、もしかしたら追いかけ回したりするという可能性はありますが、口に入る大きさでなければ、共食いをする可能性はないので、そこは安心していただいて大丈夫です。

あとは少しマニアックな話をすると、同じ容器内で飼育をしていると、親メダカと子メダカで交配をすることがあります。

この場合でも、有精卵は作られるので、普通に繁殖させることはできます。

このことを戻し交配(バッククロス)と言いますが、新品種のメダカを作出するときのテクニックの一つでもあったりします。

初めて聞くとびっくりする方も多いと思いますが、普通に飼育する分にはあまり気にしなくても大丈夫です。

繰り返しになりますが、メダカの共食いを防ぐということにおいて、親メダカと卵・稚魚、大きい稚魚と小さい稚魚など、口に入ってしまうくらいサイズ差がある場合は、容器を分けて(隔離して)飼育するということがとっても大切です。

いかがでしたでしょうか?

今回は、メダカが共食いをする理由と防ぐ方法を紹介!というテーマで、色々とお伝えしてきました。

この間まで卵を産んでいたはずなのに、なぜか卵が見当たらない…

稚魚がなぜかいなくなっている…

メダカを飼育していて、こんな風に感じることがあるのであれば、それはメダカの共食いが原因かもしれません…

これからメダカを増やしていきたい!と思ったら、メダカが共食いしてしまう飼育環境を見直して、出来るだけ容器を分けて飼育してあげるのがオススメです。

ぜひ、今回の内容を参考にしてみて下さい。

メダカは子供からお年寄りまで老若男女問わず楽しむことが出来る趣味です。

僕自身、メダカについて発信したり、メダカやオリジナルの飼育グッズを販売している中で、

「タオさんのメダカ、元気ですよ!」

「子どもや孫と一緒にワクワクしながら育てています!」

そんな温かいお声をたくさんいただきます。

その一つひとつが、僕にとって大きな励みであり、

「メダカを好きになってよかったな」と心から思える瞬間です。

大変なことも多い毎日ですが、メダカに癒しをもらいながら乗り越えていきましょう!

これからも、「メダカを一生の趣味にする人」を増やしていけるよう頑張りますので、ぜひ、チャンネル登録やコメントで応援していただけたら嬉しいです!

最後に

それでは、最後にもう一度おさらいです。

メダカが共食いをする主なパターン3つはこちらの通り▼

- 親メダカが卵を食べる

- 親メダカが稚魚を食べる

- 大きい稚魚が小さい稚魚を食べる

こんな感じで、親メダカや大きい稚魚の口の大きさよりも、卵や他の稚魚のサイズが小さい場合に、メダカの共食いという現象が起こってしまいます。

メダカの共食いを防ぐためには、兎にも角にも飼育容器を分けて飼育してあげることがとっても重要です。

飼育スペースの関係で、容器が増やせないという方は、ワケぷかという商品を使ってみるのもオススメです。

ぜひ参考にしてみて下さい。

というわけで僕の知識と経験は、これからも惜しみなく発信していきますので、

ぜひ!チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますm(_ _)m

これからも一緒にメダ活を楽しんでいきましょう!

最後までご覧いただきありがとうございました^^