メダカの越冬成功のコツと重要なポイントを紹介します!

今回は「メダカの冬越し成功のためのコツと絶対に注意するべき事」というテーマで話していきたいと思います。

秋が深まり、11月から12月にかけて気温が下がってくると、それに伴い水温も自然と下がっていきます。

メダカと飼育者にとっては、冬越しの準備を意識する時期ですね。

今年からメダカを飼い始めた方にとっては、初めての冬を迎えることになります。

初めての越冬は不安なことも多いかと思いますが、今回はメダカを無事に越冬させるための重要なポイントを、僕自身の飼育経験からお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

また、この記事を作っている僕自身はオンラインショップで、メダカの生体と自分で開発したメダカ飼育の役に立つグッズを販売しています。

僕が実際に選別・飼育したメダカを販売しているので、興味がある方はぜひ、下記のリンクからショップを覗いてみてください。

それではみていきましょう!

メダカの越冬成功の最重要ポイントとは

まず最初に、メダカの冬越しで一番大切なことをお伝えします。

それは「野外で越冬させる場合、基本的に何もしないこと」です。

意外に思われるかもしれませんが、メダカは冬眠をする魚です。

メダカ飼育をある程度積んだ方にとっては当たり前のことかもしれませんが、メダカが冬眠することを知らないという方も意外に多いです。

メダカの冬眠といっても、メダカが穴を掘ってそこでじっと過ごす…というわけではなく、飼育容器の底の方でじーっと動かずに過ごします。

動きが春や夏と比べて極端に鈍くなり、時には生きているのか心配になるほど静かになります。

この状態で春まで飼育することを「メダカの越冬(冬越し)」と呼びます。

先ほど、メダカの越冬を成功させるためのコツは「基本的になにもしないこと」だとお伝えしましたが、

その理由は「冬眠しているメダカを無理に起こさない方が良いから」です。

冬の間でもエサを与えたり、水換えをした方が良いんじゃないの?

と思う方もいると思いますが、冬の間は基本的にはエサを与えたり、水換えをしなくても大丈夫です。

越冬状態に入ったメダカは動かなくなるので、エネルギーをほとんど消耗しませんし、糞などもほとんどしないので水が汚れてしまう確率も低いです。

とはいえ、基本的にはとお伝えしているように、何らかの原因で水があまりにも汚れてしまっていたり、急激な水質変化が起こってしまったりする場合には水換えをした方が良い場合もあります。

水換えのタイミングについては、飼育環境やメダカの状態にもよるので、それなりの飼育経験と見極めが必要になります。

また、僕の知り合い中には、冬の間に恐らくメダカを網でたくさん掬ってしまったことが原因で、メダカの体に傷ができて、越冬できなかったというケースがありました。

いくらメダカが心配だからといって、網で掬って確認とかはしない方が無難です。

兎にも角にも、メダカの越冬成功に大事なことは、冬の間に何をするかよりも「メダカが冬眠する前に、いかに準備ができるか」だと僕は思っています。

メダカの冬眠前の準備が成功の鍵

それでは続いて、メダカの越冬を成功させるための準備として、特に重要なことをお伝えしていきます。

それがこちら。

- メダカのサイズとコンディション

- 飼育容器の規模と水深

それぞれ順番に解説していきます。

メダカのサイズとコンディション

冬眠できるのは基本的に成魚サイズのメダカです。

とはいえ、サイズだけが基準ではなく、僕自身の経験から言っても針子や稚魚サイズの個体でも環境次第で越冬することはありますが、成功率は運に左右される面が大きいです。

そもそもメダカは、だいたい水温20°C以上、日照時間約12時間以上という条件で産卵すると言われています。

これはあくまで僕の推測ですが、本能的に寒い時期に卵を産んでも育たないことを知っているからなんじゃないかなと思います。

なのでもし現時点で、針子や稚魚サイズの個体がいる場合は、冬の間だけでも室内飼育に切り替えてあげることを強くオススメします。

また、個体のサイズ以外にも、個体のコンディションも重要です。

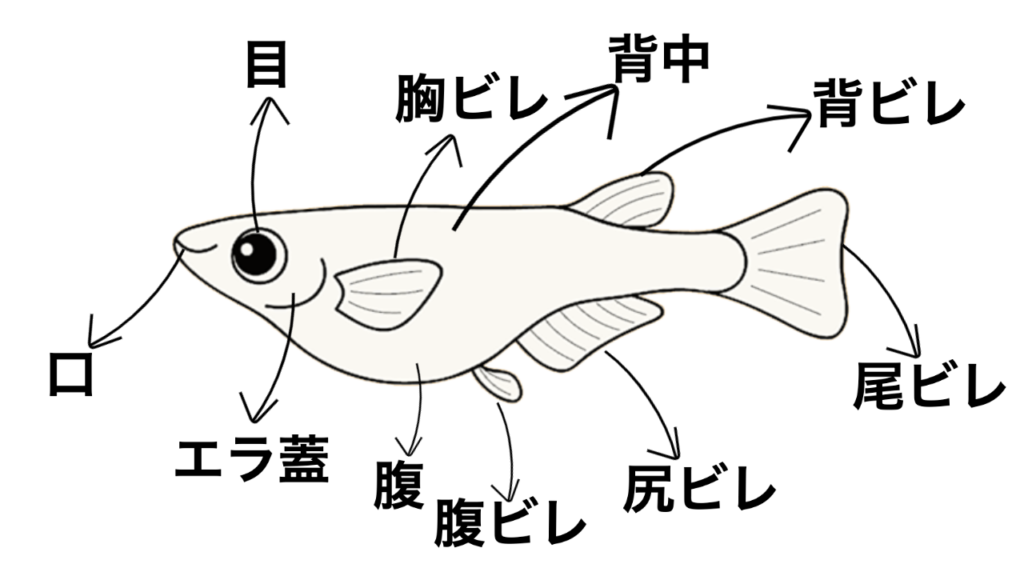

理想的なのは、病気やヒレ閉じがなく、体つきがしっかりしていて、上から見たときにお腹周りに十分な肉付きがある個体です。

反対に、痩せていたり病気の兆候がある個体は、越冬させない方が安全です。

冬眠中のメダカは動かないため体力消耗は少ないですが、その分餌も食べません。

基本的には冬眠前に蓄えた栄養で冬を乗り切るので、それまでに十分な栄養を蓄えられなかった個体はちょっと心配かなと思います。

飼育容器の選び方

あとは、越冬のための飼育容器の選び方も重要なポイントです。

先に結論からお伝えすると、60リットル程度以上の水が入る、ある程度の大きさと深さがある飼育容器がオススメです。

なぜメダカの越冬において、容器の大きさと深さが大事なのかと言うと、地域によっては真冬に野外で水を放置しておくと全て凍ってしまうからです。

実は水が凍るにしても容器の中まで凍らずに、水面だけ凍る分にはメダカは大丈夫なんですよ。

ですが、氷漬けにされてしまうと流石にアウトです…

地域や容器を置く場所にもよるというのは大前提ですが、浅くて小さい容器ですと容器内の水が全て凍ってメダカも凍ってしまう可能性が高まります。

なので飼育容器の大きさと深さ、それから水量が超重要なんですよ。

メダカの飼育容器として人気のNVBOXのサイズでも、地域によっては越冬は可能ですが、容器全体が凍ってしまわないように、置き場所には気をつけてあげた方が良いかなと思います。

野外飼育における冬のメダカのお世話について

続いて、メダカの冬眠に必要なメダカの状態と飼育容器の条件が分かったところで、冬の間のメダカの世話について話していきます。

とは言っても、最初にお伝えしたように、メダカが冬眠している間は基本的に世話をすることがありません。

たまに冬でも気温が高くなる日にメダカが起きて上がってくることがありますが、食べ残しと消化不良が怖いので、僕の場合はエサは一切与えないようにしています。

しっかりと冬を越せるくらいの個体であれば、冬の間に餓死するということもないと思うので、その心配はしなくても大丈夫かと思います。

あとはよくある質問で、

冬の間は柿の葉とか藁とか入れたほうが良いですか?

という質問がありますが、調べた感じ効果の信憑性がよく分からないのと初心者の方にとっては扱い方がちょっと手間かなと思うので、僕はオススメしていないです。

温度感としては、あって悪いものじゃないけど、なくてもいいかも?といった感じですね。

実際に僕の飼育環境ではなにも入れていないですし、入れるとしてもろ材くらいです。

室内での冬のメダカのお世話について

ここまで話を聞いて、

何だかメダカを冬眠させるのは不安だし怖いな…

と思った方は冬の間だけはメダカを室内で飼育するのもオススメです。

室内であれば、ヒーター等を使って加温をしなくても、水が凍ってしまうほど寒くはないと思うのでメダカも冬眠しません。

冬眠はしませんが、ヒーターとかで加温しない限り水温は15°C以下になると思うので、間違いなく餌食いや活性は春・夏に比べて落ちますので、エサの量と頻度には十分注意してあげて下さい。

餌食いや活性が落ちるということは、エサを食べ残したり、消化不良になりやすくなるということです。

エサの食べ残しは水質の悪化に繋がり、消化不良はメダカの病気に繋がります。

過去にも何度かお伝えしているように、実はエサの与えなさ過ぎよりもエサの与えすぎの方が危険だということは、ぜひ知っておいて欲しいメダカ飼育あるあるです。

とはいえ、こういった感覚は、メダカの飼育経験を積んでいけば自然と分かってくると思いますので、メダカ飼育をしていく中でぜひ色々と試行錯誤してみて下さい。

いかがでしたでしょうか?

今回は、メダカの越冬を成功させるためのコツや必要な準備について、色々とお伝えしてきました。

初めてメダカの越冬を経験する方は、心配のあまりあれもこれもと色々とやってあげてしまいがちですが、その気持ちをグッと抑えて、メダカたちの生命力を信じてあげて欲しいと思います。

ちょうど今くらいであれば、まだ越冬まで時間がありますので、しっかりと準備をしてあげて下さい。

メダカは子供からお年寄りまで老若男女問わず楽しむことが出来る趣味です。

僕自身、メダカについて発信したり、メダカやオリジナルの飼育グッズを販売している中で、

「購入したメダカ、元気ですよ!」といったお声や「子どもや孫と一緒に癒されています!」といった温かいお声をたくさんいただきます。

その一つひとつが、僕にとって大きな励みであり、「メダカを好きになってよかったな」と心から思える瞬間です。

大変なことも多い毎日ですが、メダカに癒しをもらいながら乗り越えていきましょう!

これからも、「メダカを一生の趣味にする人」を増やしていけるよう頑張りますので、ぜひ、チャンネル登録やコメントで応援していただけたら嬉しいです!

最後に

それでは、最後にもう一度おさらいです。

メダカの冬越し成功のコツはこちらの通り▼

①冬眠前にしっかりと準備をすることが重要

- 痩せておらず体格がしっかりしていて、病気やヒレ閉じがなくしっかり泳いでいて、大きさ2cm以上の成魚だと安心です。

- 飼育容器の水が全て凍らないように置き場所に気を付けて、ある程度の大きさ・深さがあり、たっぷり水量が入る容器を使うことが大切です。

②基本的に冬の間はなにもしないことが重要

- 飼育環境によって例外はありますが、野外でメダカを越冬させる場合は、基本的には”なにもしない”が正解です。

- 心配だからとって網などでたくさん掬ってしまうと、ケガや病気の原因になってしまうので注意が必要です。

というわけで僕の知識と経験は、これからも惜しみなく発信していきますので、

ぜひ!チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますm(_ _)m

これからも一緒にメダ活を楽しんでいきましょう!

最後までご覧いただきありがとうございました^^